臺灣在氣候變遷時代下的挑戰

在氣候變遷的衝擊下,全球各國正積極尋求兼顧環境保護與經濟發展的解決方案,而「以自然為本的解決方案(Nature-Based Solution, NbS)」,以下簡稱自然解方,正逐漸成為公部門與企業不可忽視的關鍵策略。這不僅是一種回應氣候危機的方式,更是提升生態韌性、促進社會公平與確保長遠經濟發展的重要手段。從海岸林減少極端氣候帶來的侵害,到都市綠地改善空氣品質與降溫效應,全球已有許多成功案例證明自然解方的價值。然而,在臺灣,儘管自然解方的概念已受到廣泛關注,真正落實的案例仍然有限,主要挑戰在於政策規劃的整合、企業投入的誘因以及科學數據的支撐。

臺灣作為一個島嶼國家,面臨極端氣候的風險尤為嚴峻。近年來,颱風強度增強、極端降雨頻率增加、水資源供應不穩定、都市化與土地開發的壓力使得天然生態屏障逐漸消失,加劇了環境脆弱性,這些環境變遷不僅影響人民生活,也對經濟發展帶來重大挑戰。

本篇文章將探討自然解方如何成為氣候變遷時代的關鍵策略,並說明企業與公部門如何透過永續專案實踐這些解方,以應對臺灣面臨的挑戰。

何謂自然解方?

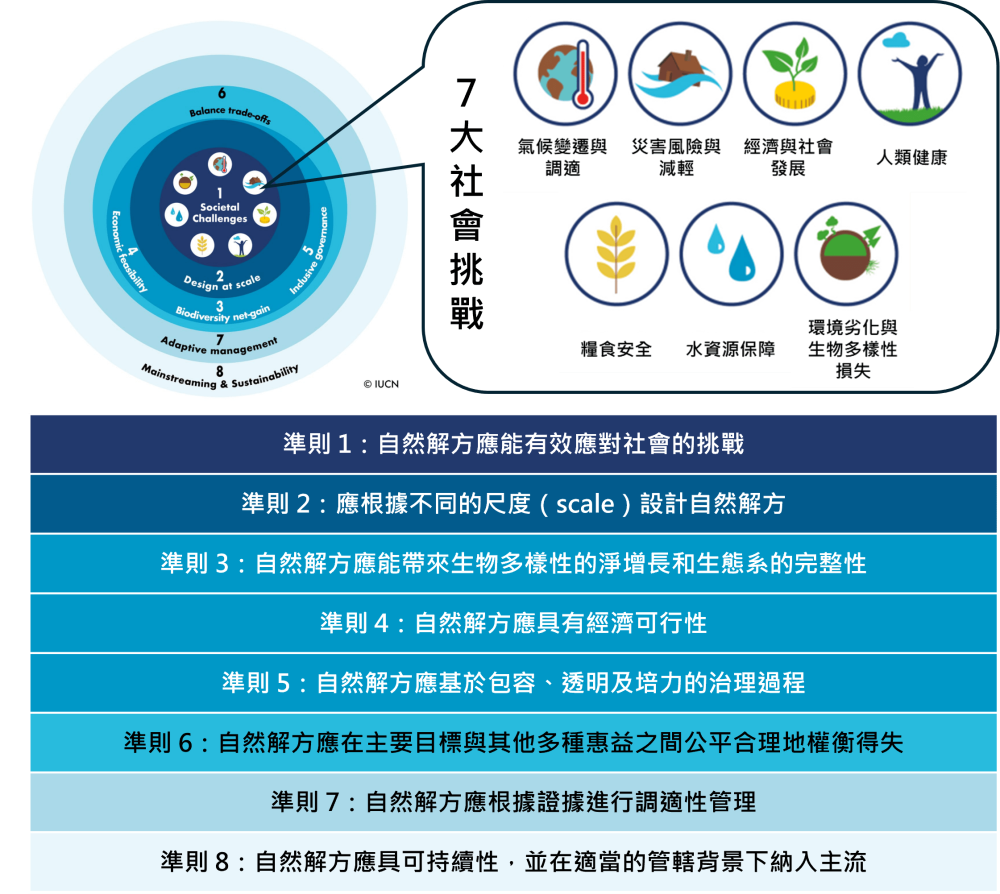

自然解方於2008年首次由世界銀行(World Bank)提出,2013年首次開始自然解方相關之研究計畫,並於2020年由國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)提出全球準則。根據IUCN的定義,自然解方為透過保護、永續管理、復育自然及修復生態系等的行動方法,來有效因應及調適社會挑戰。自然解方應符合IUCN提出之8項全球準則,並能有效因應可能面臨的7項社會挑戰,分別為氣候變遷與調適、災害風險與減輕、經濟與社會發展、人類健康、糧食安全、水資源保障以及環境劣化與生物多樣性損失。

圖1 IUCN自然解方全球準則與社會挑戰說明圖

資料來源:(1)修改自IUCN global standard for Nature-based solutions ;(2)李玲玲(2022)。基於自然的解決方案(Nature-based Solutions, NbS)與淨零排放。台灣經濟論衡,20(3),45-51。

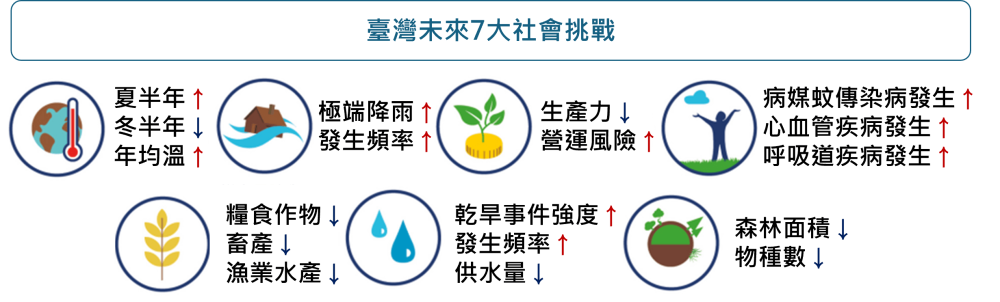

在臺灣,國家科學及技術委員會以及環境部共同發布的《國家氣候變遷科學報告 2024:現象、衝擊與調適》已提出在不同情境模擬底下,臺灣至2090的環境變化。依據自然解方全球準則定義將社會挑戰進行歸類,臺灣未來氣候變遷下,可能面臨的7大社會挑戰議題如下圖所示,為因應這樣的環境風險,環境部氣候變遷署已核定《國家氣候變遷調適行動計畫(112-115年)》,並積極推動自然解方進入調適領域。以豪雨災害為例,過去的解決方法為透過水利構造物的施作,來減少災害嚴重程度及影響範圍,並保全周遭住戶生命及財產安全,隨著降雨強度持續增加,防洪標準持續增高,護岸堤防高度也越加越高。在自然環境中,森林透過降水再分配(precipitation redistribution)分散降水落至地表的時間及空間,並透過森林土壤入滲延遲洪峰發生的時間,因此增加都市透水鋪面,恢復綠地與水域環境,皆是都市導入自然解方以增加滯洪空間與時間的措施。

圖2 臺灣未來7大社會挑戰議題說明圖

資料來源:修改自《國家氣候變遷科學報告 2024:現象、衝擊與調適》,國家科學及技術委員會與環境部,民國113年4月。

自然解方的發展與困境

自然解方雖然已不算是新興的概念,但目前在公部門以及私人企業的導入應用仍不算普及。對於公部門而言,用地範圍的限制、缺乏符合自然解方的設計方案以及防災效益的科學證據是主要的阻礙。對於私人企業而言,自然解方在前期需要投入的資金需求較大,且經濟獲益需要較長的時間回收,是參與自然解方專案的主要阻礙。根據世界資源研究所於2023年的統計,全球目前大部分的自然解方專案主要由公部門資助,只有14%的資金來源是來自於私人企業。這樣的落差即是來自於私人企業參與自然解方專案時,銀行或融資單位評估其經濟可行性較為嚴格所致。

儘管如此,氣候變遷的威脅是全面性的,極端氣候衝擊及生物多樣性損失衝擊不再只是針對依賴自然資源的行業別,任何涉及耗水需電的營運行為皆可能會受到溫度升高、極端降水增加、乾旱增加及糧食減產等影響而增加營運風險及成本。因此踏出導入自然解方的第一步,才是邁向永續發展,面對氣候變遷挑戰的第一步,同時也是公部門及私人企業皆須共同面對的進化課題。

突破困境的導入方法:Pilot project

Pilot project中文可翻譯為先導計畫、示範計畫或試驗性專案,意即透過小規模的先行計畫導入自然解方,評估實際操作的可行性再擴大應用,此為國外導入自然解方時常使用的方法,其特色為時間尺度較短,施行範圍較小,需投入之預算金額較低,銀行或融資單位認定之經濟風險也較低。北歐各國於2022年開始了自然解方先導計畫(NBS pilot projects),如下表所示,計畫時間介於2022年至2025年不等,分別於丹麥、芬蘭及挪威等8處辦理,各先導計畫皆有呼應全球準則,解決其面臨的社會挑戰,並得到周邊社區團體的好評與擴大響應。各先導計畫也透過初期試辦的成果確立升尺度(upscaling)的執行重點與工作步驟。

為了突破自然解方發展的困境,採用pilot project的概念導入,對於公部門而言,除了能解決對於自然解方設計的疑慮,對於私人企業而言,也能解決銀行或融資單位對於經濟可行性的疑慮。

表1 北歐地區自然解方先導計畫簡介表

資料來源:修改自Eight pilot projects on nature-based solutions in the Nordics。

如何使用Pilot project實踐自然解方與永續專案?

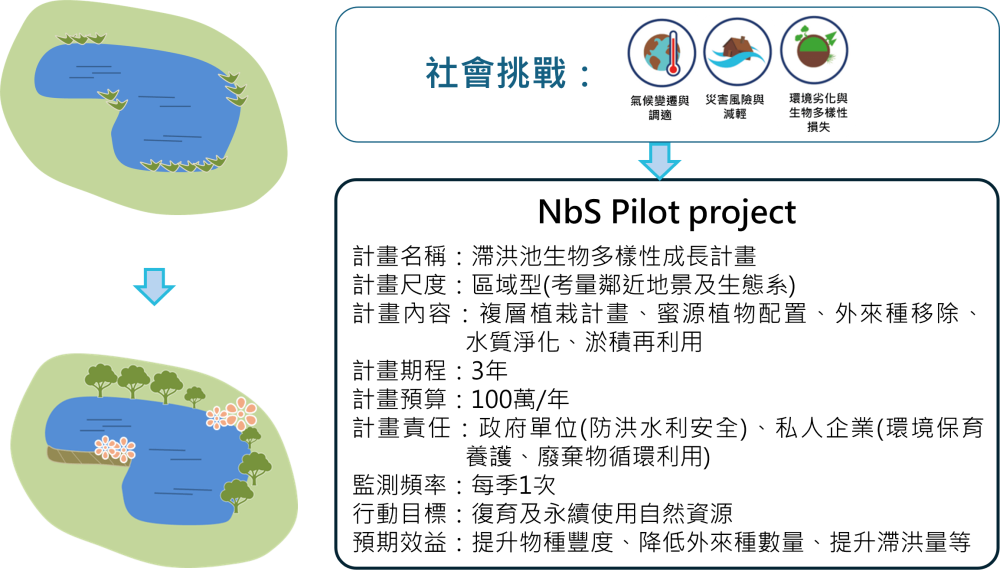

以目前都市中常見的滯洪池為例,過去作為取代灰色基礎設施的綠色防洪設施被引入都市規劃,然而現有的滯洪池常有植栽單調、外來種入侵、生物多樣性低及庫容淤積等問題,並不符合自然解方的定義與核心價值。各單位在管理滯洪池時如欲實踐自然解方,可依據自然解方全球準則,提出單一先行示範場域計畫,如圖3所示,導入複層植栽營造、蜜源植物配置、水質淨化技術,並透過每季1次的定期監測進行環境變化追蹤。這種方式有助於觀察不同設計方案的成效,如水文改善、物種回復、污染減量等,進而調整最佳方案,以便後續擴展應用至更多區域。

公部門可透過維護管理確保計畫方向,企業可藉由ESG(環境、社會、公司治理)策略提供財務與技術支援,而當地社區則可透過環境監測與維護機制,確保專案符合實際需求。這種多方協作模式不僅提升專案成功率,也能建立可持續的營運機制,使自然解方真正發揮長期效益。

透過 Pilot Project,永續專案能夠從小規模測試逐步擴展,確保方案的有效性與適應性。這不僅是降低決策風險的關鍵策略,也是讓自然解方成為可被廣泛接受與長期推動的核心模式。

圖3 自然解方先導計畫範例圖

有哪些自然解方的協助工具?

由於不同行業別面臨的社會挑戰並不相同,因此客製化導入自然解方是最適合的方式,如北歐地區先導計畫的案例。對於私人企業或公部門而言,尋求專業顧問協助是最直接且最快速的方式,但是也可以由內部自然環境背景人員,自行使用網路上的免費資源,先瞭解是否適合導入自然解方,如圖4所示,IUCN提供自然解方的免費自我評估工具(https://nbs-sat.iucn.org/),藉由填答網頁上的問題,即可幫助瞭解並執行自然解方,該工具的特色是能夠協助使用者設計新的自然解方專案,也能夠驗證專案內容是否符合全球準則。ESII評估工具(https://www.esiitool.com/)則是方便使用的應用程式軟體,該工具的特色是擁有強大的生態模型進行分析,但是可以透過簡單的視覺化圖表呈現結果,對於非生態專業的人也能方便瞭解使用。

圖4 自然解方線上資源工具說明圖

結語

面對氣候變遷帶來的挑戰,導入自然解方需要兼具科學依據與實務操作。無論私人企業或公部門皆可透過先導計畫,在特定區域試辦導入自然解方,累積在地經驗並調整策略。同時,也可以活用線上資源,或是尋求專業顧問協助,制定符合經濟、社會與環境需求的策略,加速落地實施。唯有透過科學驗證、數據支持與跨領域合作,臺灣才能在氣候變遷時代建立更具韌性的永續發展模式,確保生態環境與經濟的長遠共存。

免責聲明

科進栢誠工程顧問股份有限公司盡最大的努力確保文章內容的準確性和完整性,但不對其中任何可能的錯誤或疏忽承擔責任。本文章內容不可作為法律依據或法律釋義。因參考本文章內容而導致的任何損失,WSP不承擔任何責任。如需尋求專業意見,請根據下方聯絡方式諮詢有關專業顧問。