環境影響評估Environmental Impact Assessment / Statement,EIA或EIS,係指開發行為對環境(包含生態、自然環境、生活環境、社會經濟、文化資產等)可能影響之程度及範圍,事前以科學、客觀且全面之調查、預測、分析及評估,提出環境管理計畫,並對公眾及利害關係人公開說明,爾後進行環保主管機關審查。

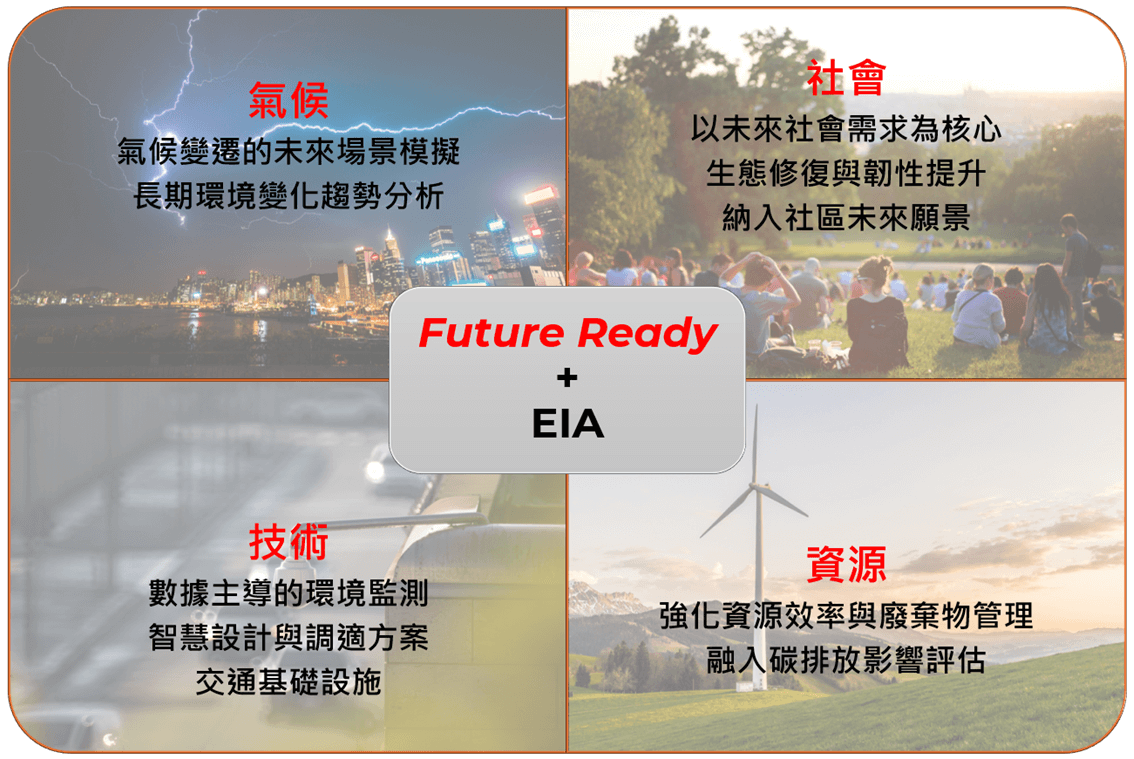

EIA可視為其中一種開發前風險評估的方法,適合於此階段即導入Future Ready理念,幫助客戶確保設計及開發不僅能滿足當下的需求,更應對未來的需求和挑戰,為永續未來鋪路。本文將針對Future Ready四個主要未來核心挑戰——氣候、社會、技術、資源的角度出發,了解WSP如何於EIA過程中導入Future Ready理念。

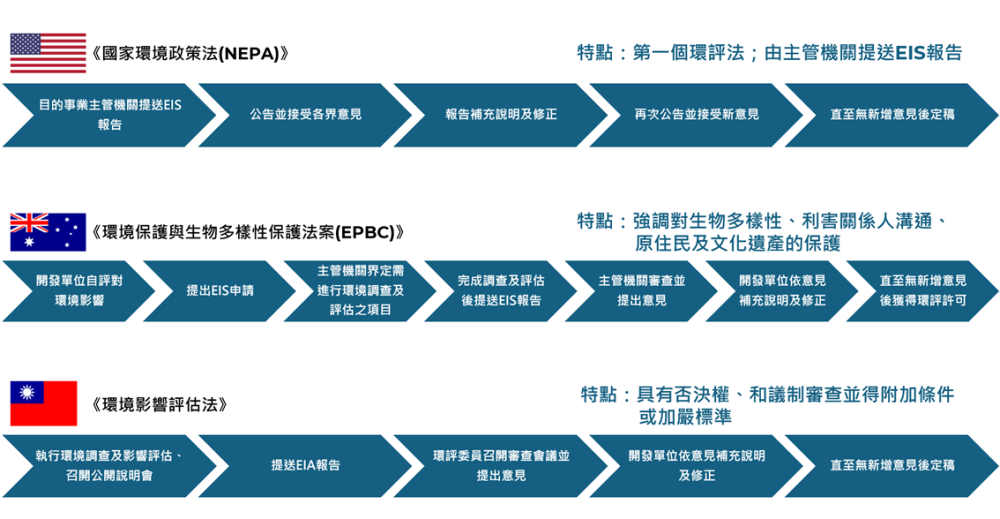

「各國EIA都有依照自己獨特的EIA流程,以美國、澳洲及臺灣為例」

在此之前,先了解一下各國的環評歷史及流程,且各國亦會以自身條件制訂獨特的EIA/EIS流程。以美國為例,是世界上最早執行環境影響評估的國家,依據早已於1970年起實施之《國家環境政策法(NEPA)》,由目的事業主管機關提送詳細EIS報告,過程中鼓勵公眾參與,經過數次接受各界相關單位意見、補充說明及修正後定稿,環評結果將作為開發決策的參考。

澳洲則是另一具有代表性環評法規的國家,依據的法規為1999年實施的《環境保護與生物多樣性保護法案(EPBC)》,更強調對生物多樣性、利害關係人溝通、原住民及文化遺產的直接保護,故參考各式國際環境條約(如生物多樣性公約等)制定。開發單位在提出EIS申請前須進行重要環境因子及物種進行自評,提交申請後由主管機關評估界定須進行環境調查及影響評估之項目,環評過程中需持續進行利害關係人及原住民溝通,完成EIS初稿後經過主管機關審查、開發單位補充說明等程序後獲得環評許可。

而臺灣的《環境影響評估法》則於1994年實施,主要參考了前述之美國NEPA。通常情況開發前應進行一階環評,依規定之項目進行環境調查及影響評估,並召開公開說明會蒐集民眾意見;而對環境有重大影響之虞的開發行為(如焚化廠新建、核電廠工程等)則需進行「二階環評」,二階環評旨在加強民眾溝通及針對性的環境調查及影響評估。

EIA報告的主要章節內容包含開發規劃、環境調查結果、環境影響評估、減輕對策,在報告初稿完成後呈送主管機關,由環評委員會及機關進行審查,開發單位需意見進行回覆說明、補充調查、新增說明等,最終由環評委員和議通過完成環評流程,方可進行後續開發,過程中若環評委員評斷開發可能造成嚴重負面影響而無法提出有力減輕對策,可於環評階段予以不得開發之處分。綜上所述,臺灣的環評制度具有否決權、和議制集中審查及得附加條件或加嚴標準的特色。

圖1 美國、澳洲、台灣環境影響評估(EIA/EIS)流程概述

「EIA作為開發前的第一道風險評估,適合此時就導入Future Ready理念,為未來建立鞏固的基礎。」

圖2 WSP Future Ready 可以如何與環境影響評估(EIA/EIS)結合?

以目前臺灣國內的EIA內容來看,多注重在現況的環境調查結果,並以當下的角度為提出影響減輕對策,且常用「將使用屆時最佳可行商業化之方式」等保守字眼,雖然無可厚非地,環評後的開發、營運到除役可能已經是數十年後了,人類無法得知未來會發生甚麼事,然EIA作為一種風險評估的方式,且以目前的科技水準,真的完全無法採取更加永續的風險應對策略嗎?或是整體的環評流程是否可以摒棄一些與永續發展背道而馳的過時程序呢?

EIA階段作為對開發最初的風險評估,係為導入Future Ready尋找永續的解決方案理念的好時機,在制訂環境影響對策時就加入對永續經營的概念,強調「超越當前,思考未來」,與臺灣環評流程可能可以通過以下方式相結合,跨出目前環評故步自封的窘境,提升開發項目面向未來的可持續性與韌性:

- 氣候:預測未來環境條件

- 氣候變遷的未來場景模擬 :在環評報告中,可加入對未來極端天氣(如強烈颱風、海平面上升)的評估模擬,並提早提出如何讓開發在惡劣情境下保持韌性,盡可能將安全風險降至最低(例如制定離岸風機抵抗強颱風的能力)。

- 長期環境變化趨勢分析 :持續調查長期環境變化並分析其趨勢,以此預測評估環境變化對開發的影響。

- 社會:結合社會發展與生態保護

- 以未來社會需求為核心 :除目前主流的蒐集社會經濟公開統計資料,EIA報告可以更多考慮社區的發展需求,並根據人口結構變化提供未來友好的社區設計,例如如何透過都市綠化或綠建築減少都市熱島效應,或促進社會互動。

- 生態修復與韌性提升 :可規劃透過綠化、物種復育等方式,不僅作為生態補償措施,更能為未來創造多功能的環境價值。

- 納入社區未來願景 :與當地居民、環保團體及專家合作,將未來可能的環境和社會變化納入考量,並通過透過數字化技術和視覺化工具(如3D模擬),幫助利害關係人更好地理解未來的環境挑戰和項目及如何應對。

- 技術:引入創新技術與智能工具

- 數據主導的環境監測 :利用IoT設備、遠端遙控技術和數據分析工具,提供精確的環境監測和未來預測。

- 智慧設計與調適方案 :將智慧都市和智慧設施的概念納入環評,設計能隨時適應變化的設施,例如能依當下環境即時自動調整能耗的建築。

- 交通基礎設施 :考慮未來的智慧交通及電氣化需求,設計適合無人車和自動化技術的道路和站點,以及預留增設電動車充電裝置及電路的空間。

- 資源:推動循環經濟與碳中和

- 強化資源效率與廢棄物管理 :EIA中引入循環經濟的概念,設計能重複利用資源或減少廢棄物的施工方法,或者推動EIA程序無紙化,降低EIA過程中不必要之碳足跡。

- 了解開發行為全生命週期碳排放 :盤查開發行為全生命週期的碳排放量,針對高碳排放施工行為提出減碳對策,呼應臺灣2050淨零排放目標。

結語

透過結合WSP Future Ready理念與臺灣的EIA流程,不僅可以提升開發環評的合規性,引領臺灣環境影響評估及影響對策的制訂邁向永續發展,亦能使客戶主動積極落實企業責任,從而提升客戶社會形象。WSP提前預測未來需求,降低實際遇到挑戰時所因應的成本,強化未來環境和社會變遷中的韌性與價值。

免責聲明

科進栢誠工程顧問股份有限公司盡最大的努力確保文章內容的準確性和完整性,但不對其中任何可能的錯誤或疏忽承擔責任。本文章內容不可作為法律依據或法律釋義。因參考本文章內容而導致的任何損失,WSP不承擔任何責任。如需尋求專業意見,請根據下方聯絡方式諮詢有關專業顧問。

來源:WSP in Asia

============ 延 伸 閱 讀 ============

WSP Future Ready/未來即現在:以未來的思維做今日的設計-WSP的Future Ready內涵

WSP Future Ready/以Future Ready思維引領離岸風電專案的Owner’s Engineer (OE)